Contents

21世紀のスキッツォイド・マンの衝撃!

誰もが最初の一音から衝撃を受けたキング・クリムゾンのファースト・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』の1曲目は、「21世紀のスキッツォイド・マン」です。

「21世紀のスキッツォイド・マン」のリリース当初のタイトルは、「21世紀の精神異常者」でした。

1999年4月1日、「精神異常者」という言葉が使われなくなり、「21世紀のスキッツォイド・マン」となりました。

レコード制作基準倫理委員会(レコ倫)基準の変化によ理、現在の表記へと改められました。

しかし、リアルタイムで聞いていた人には私を含め、「21世紀の精神異常者」の方がしっくりくるのではないでしょうか。

ところで、アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』は、当時のアルバム・チャートの1位であったザ・ビートルズの『アビー・ロード』を引きずり下ろして1位の座につきました。

レコードジャケットの帯にも、「キング・クリムゾンの偉大なるデビュー作 ’69年末英国で『アビー・ロード』を抜いてトップに立った驚異のアルバム」と記されていました。

IN THE COURT OF THE CRIMSON KING

21st Century Schizoid Man including Mirrors

「21世紀のスキッツォイド・マン」は、20世紀の精神異常者とは異なり、「あの人が! 全く優しく挨拶も普通でした」といったように、すぐには異常者とは分からない場合もあります。

電車に普通に隣に座っている人、あるいは人当たりの良い隣人かもしれません。

そんな、見かけだけではわからない、そんな身近な恐怖からイメージしてみました。

『クリムゾン・キングの宮殿』全曲イメージジャケット

- Robert Fripp (G)

- Ian McDonald (Reeds, Woodwind, Vibe, Kd, Mtn,Vo)

- Greg Lake (Vo, B)

- Michael Giles (Ds, Per)

- Pete Sinfield (Words)

アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』の解説

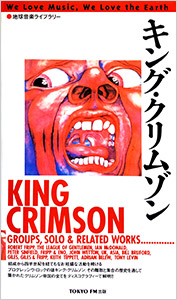

『キング・クリムゾン』(TOKYO FM出版)という本を読んでみました。その中で、当時の衝撃を誰もが感じたであろう内容が実によくまとめられています。そのため、そのままここに掲載します。

ビートルズの『アビー・ロード』をアルバム・チャートのトップの座からひきずり降ろしたロック下克上物語風のエピソードで知られるファースト・アルバム。

ビートルズの『アビー・ロード』をアルバム・チャートのトップの座からひきずり降ろしたロック下克上物語風のエピソードで知られるファースト・アルバム。

フリー・ジャズ、クラシック、現代音楽、ハード・ロック、トラディショナル・フォークなど、さまざまな音楽の様式や語法を驚異的な構成力と超絶的な演奏力でまとめ上げたそのサウンドを当時のロック・ファンは畏怖の念を抱きながら受け止めた。

ヘヴィ・メタルの先駆的表現とも言えるメタリックなリフ、非人間的なまでに歪まされたヴォーカル、アナログ版サンプリング・マシンのメロトロンなど、個々のエレメントをひとつひとつ取り上げてみれば、それらは全的に新しいものでこそなかったものの、多様な語法や多彩な技巧をあざといまでに巧妙に、しかも力強く組織することによってその音楽は斬新な独創性と強靭な説得力を獲得している。

それぞれの楽器の個別のインプロヴィゼイションよりも個の集積による全体のアンサンブルを重視したそのサウンドは聴く者の意識に多層的な刺戟を与え、緊張と弛緩、高揚と鎮静、恐怖と慰撫のコントラストを絶妙のバランスで組み合わせることによって構築されたこのアルバムは既成のロックの微温湯的な刺戟に慣れきっていたロック・ファンの耳を覚醒させた。

「なんだかよくわからないけれども凄い」というのが当時の聴き手の間の最大公約数的な第一印象だったのではないだろうか。

それはもちろんロバート・フリップとピート・シンフィールドの多分に誇大妄想的なアイデアとそれを具現化するだけの構成力や演奏力によるものだろうが、理知的な計算や技術だけで創造されたとは思えぬ魔術的な効果もここにはあり、のちにフリップ自身もそれを「マジック」と呼んでいる。

フリップらの意志の力とさまざまなレヴェルでの偶然が複雑に絡み合って、この奇跡的なアルバムが生まれた。

1969年という「マジカル・イヤー」の影響も無視するわけにはいかないだろうが、フリップをはじめとする4人の傑出したミュージシャンと若き詩人シンフィールドの恐れを知らぬ強固な意志がなければ起こり得なかった奇跡であることは間違いない。

そしてグループの出発点でありながらその到達点までも予告してしまった恐るべきファースト・アルバムはその後のキング・クリムゾンの未来にスーパー・ヘヴィー級の背後霊の如く重くのしかかることになる。

21世紀のスキッツォイド・マン[シド・スミスの解説]

シド・スミス著『キング・クリムゾンの宮殿〜風に語り手』より

この曲はキング・クリムゾンのレパートリーの中でもっとも有名になった。その源泉は全く違った曲の中にあった。1968年のうちにフリップは中間部分のごくごく初期段階のものを作り出していた。

この曲はキング・クリムゾンのレパートリーの中でもっとも有名になった。その源泉は全く違った曲の中にあった。1968年のうちにフリップは中間部分のごくごく初期段階のものを作り出していた。

グレッグ・レイクは、彼らが1969年1月の初め、それをいたずらに演ろうとしてフラストレーションが溜まっていったことを覚えている。とはいえ、1つのリフが1つの曲を作り上げるのではない。

フリップは思い出す。

「グレッグのアイデアはオープニングの重いリフの部分だった。彼は歌い終わる頃にCマイナーのブロック・コードをプレイするようにわたしに言った。イアンはそのリフにF、F#、Gを加えることを提案した。わたしは、速いランニング・ラインを加えた。マイケルは同時に止まる部分のフレーズを考えた。みんなの努力ででき上がったんだ」

アルバムの最初に収録されている曲だが、実際には最後にレコーディングされている。8月1日金曜日の早めの時間に、叫ぶように歌っている部分のテイクを録ってこの曲は完成した。クリムゾンは自己満足に満ちた発言のないグループだった。

マクドナルドは言う。

「僕たちはそういったことを言わないことから、変わったグループだった。“すごいぜ。これ、俺たちがやったんだぜ”とか、ただ“OK、これだぜ”って、お互いに誉めあったりしたけど、それだけさ。僕たちは、アルバムを作り上げるのにあまりに忙しくて、その程度しか楽しめなかったんだ。やっていることが形となって、アルバムの最後の部分まで来たときにようやく僕たちは自分たちが作ったものをわかりはじめたんだ」

リード・オルガンによる風が吹く音で始まり、口ック・ミュージックの中でももっとも印象的で、数多くの人が聴いたことのあるシークエンスに入っていく。

グレッグ・レイクがもたらした重苦しくて残忍なオープニングのリフは、小説『1984』にある全体主義の未来をジョージ・オーウェル自身の目でみたような暗示的なものとなっている。「人間の顔をブーツで踏みつけること」をイメージしたという。

驚くほどの明白さと力強さをもって反資本主義及び反戦メッセージを喚起させる詩は、特定の時代と場所を呼び起こすわけではない。当時はその対象が、ヴェトナム戦争や冷戦時代の相互確証破壊(Mutual Assured Destruction)の理念を支持していたタ力派に対して向けられていたのを、現在ではそれをコソヴォに置き換えることもできる。

レイクの、酷使されることででき上がった声は、突き刺さるようなギターにかぶさり、しわがれて非人間的な雰囲気を作り出した。

最初のセクションと、怒鳴るように歌われる詩の脅威は、重々しいドラム・サウンドなしで行なわれている。それはその後のプログレッシブ・ロックやヘヴィ・メタルのコピ一・バンドを大いに悩ませた(“ヘヴィ”はしばしばラウドという意味で使われている)。

クリムゾンが重々しいリフを選ばなかったのは、おそらくこのアルバムの独特の見せ場と言えるかもしれない。

レイクによるオープニング部分は、イアン・マクドナルドが半音階ずつ上昇していく最終部分と繋がった後、軍隊時代からマクドナルドが使っていたビバップ的なフレーズへと加速していく。

それは、もともと「スリー・スコア・アンド・フオー」というビッグ・バンド用の曲の一部だった。それまでは一度も演奏していなかったのだが、彼がスコアを持っていて、1969年1月のリハーサル期間中に家で見つけたのだった。

レイクのしっかりとしたベースが、マイケル・ジャイルズの歯切れのよいスネアといっしょになるにつれて、コンサートで感じられるようなアドレナリンやドライヴ感などをつかんでいく。

8月4日の夜、バック・トラックを録った後に3日かけてレコーディングされたギター・ソ口は、1分以上続くが、緊張感に溢れている。

マクドナルドが自分のソロ・パートの演奏を終え、数時間後にはレコーディングが終了すると思われた頃、フリップはバンドの残りのメンバーと同じように姿を現した。

自分のソロ・パートのレコーディングが開始されそうな頃合いを見計らっていたのだろう。ソ口部分は30分ぐらいでレコーディングされたが、12年間の練習を必要とした。

この瞬間のために準備していたのだ。フリップはこうしたソ口の部分を「費やした時間に相当するものだが、特別に例外的なものでもない」と考えている。

インストゥルメンタル・パートの残りの部分は、マクドナルドのソ口が演奏される。彼は、ある程度確立されたフレーズや主要のテーマの部分ではインプロヴィゼーションをやらないことに決めている。

その代わりに、12連符でドライヴ感を出したり、オーネット・コールマンのニューヨーク実験主義を連想させるような演奏をした。ソ口の部分での性急で皮肉な感じは、念入りに構成されたものとは合わないからだ。

彼は説明する。「あのソ口、パートでトラブっていたことをよく覚えているよ。結果的にはよくなっていったけど、初めは硬い床にひざまづいているような、あまり居心地の良くないポジションに置かれていたんだ。

怒りを十分に出していなかったから自分で居心地を悪くしていたんだ。きみが聴いているものは、おそらく僕がひねったものだ。ソロの部分のおかしな終わり方もね。

8トラックしかなかったんだ。だから何か別のものをレコーディングするためのトラックをあけておかなければならなかったから、突然に終わるんだ」

こうして最後の部分は、もつれた結び目、パラノイアで騒然とした雰囲気、そして非常に痛烈な感じに作られている。

「スリー・スコア・アンド・フォー」のテーマを再構築したフレーズを少しの間演奏した後、ものすごい速さのままで突然止まる直前、予測できない非常に興奮したサウンドへと変化していく。

6/8と3/4拍子を合わせたこのやり方はフリップの創作だった。ダイナミックで統一感があり、独創性に富んだ、鋭さのあるこの瞬間を作るために延々とリハーサルをしたのだ。

最終的にこの曲は、巻きこまれそうな力オスの中に強烈な印象を残し、世界が制御を失い激しく回るような感覚をもつことになった。

フランスのプログレッシヴ・ロックの多くは冗漫で大袈裟な作品で自分たちを破滅させている。クリムゾンはそうしたグループと並べられることが多いが、この作品はそれらと同一にとらえられることから逃れている。

多くのグループが試みようとしたが、そのほとんどが、クリムゾンのオリジナル・ヴァージョンがもつパワーと統一性に近づいていない。